Comment conclure ? La question hante chaque pixel de The Phantom Pain. Au-delà de sa saga, ses mythologies, son développement-fleuve et chaotique, et l’éviction déprimante de son auteur, ce cinquième épisode reste d’abord appesanti par l’obligation de marquer la fin d’une ère. Une ère longue de 20 ans, qui, en plus d’avoir imposé Snake/Big Boss comme la grande icône de l’infiltration, a su redéfinir les codes de mise en scène du jeu vidéo, tout en sondant sa dimension meta avec toujours plus de génie conceptuel.

Comment, et surtout, pourquoi conclure ? L’inéluctable, pour l’auteur comme pour le fan de Metal Gear, relève du crève-cœur, et c’est la mort dans l’âme que l’on entre dans The Phantom Pain, persuadé d’assister à de longues funérailles programmées. Ce serait oublier la nature complexe (retorse même) de ce bon Kojima-san. Car si le jeu reste un événement, c’est moins pour sa longue et sulfureuse gestation, moins pour ses ultimes révélations et autres mind-fucks scénaristiques (dont on ne dira évidemment rien ici), moins pour sa réception outrée par la presse à cause des conditions de test (il est vrai olympiques) imposées par l’éditeur, mais bien pour cet état, entre ivresse, hébétude et ballonnements, dans lequel l’œuvre-monstre de Kojima nous plonge, qui ne nous quittera jamais.

Car The Phantom Pain bouscule. Bien que rôdée avec Ground Zeroes, la passation de son univers au filtre de l’open world n’est pas sans ébranler ses règles physiologiques, quitte à renier ses acquis. Si le prologue du jeu, intense concentré de bravoure d’une heure, compile toutes les marottes de Kojima (progression linéaire, palanquée de cinématiques hallucinantes, blagues potaches), le reste du jeu semble dévier vers un cap inverse. Lâché dans le désert (une région de l’Afghanistan quadrillée par plusieurs bases de l’armée russe), Big Boss et le joueur se découvrent une liberté exponentielle, à mesure que le décor tactique s’explore. Pensé comme une mosaïque, l’infiltration affiche une versatilité hallucinante, étalant autant de gimmicks du passé (le carton) que de nouvelles idées (les compagnons de mission, tous géniaux) symptomatiques de la folie conceptuelle de Kojima.

[nextpage title=”Un remaniement majeur”]

Plus problématique reste la dimension narrative du jeu, qui cristallise souvent les attentes autour d’un Metal Gear. Ici aussi, la saga opère un remaniement majeur. Celui, tout d’abord, de délocaliser toute la partie bavarde et encyclopédique (dialogues explicatifs ou triviaux) de son univers dans une section dédiée, sous forme de cassettes audios, à écouter au repos ou en fond sonore de l’action. Si elle reste obligatoire pour mieux cerner les enjeux de ce nouveau scénario, cette base audio a le mérite, parce qu’optionnelle, de ne jamais ralentir le rythme du jeu. Comme libéré de ce poids textuel, Kojima pense chaque cinématique comme une expérience visuelle pure, un court-métrage à la maîtrise exceptionnelle de beauté et de tension. Problème : cette cinégénie a beau être renversante, elle reste rare, et surtout, trop éclatée. Comme d’habitude, le scénario est tiraillé entre grande et petite histoire : à la vision géopolitique et critique de la Guerre froide, aussi fantasmatique que diablement lucide (l’impérialisme occidental en prend un sacré coup) se greffe, tant bien que mal, l’évolution intime de Big Boss et sa quête d’identité. L’ambition scénaristique a beau être géniale sur le papier, elle se prend souvent les pieds dans le tapis à cause de sa narration morcelée. Bien souvent, le jeu souffre d’effets de transition bizarres, voire d’incohérences dans les différents niveaux de récit. Trop en pointillé, la structure a souvent tendance à nous perdre, et anesthésier l’émotion de certains moments dramatiques, pourtant magnifiques en soi.

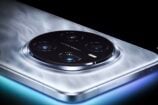

Test réalisé sur PS4. Les visuels qui illustrent ce test sont des visuels éditeurs.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.