Le formidable James Webb Space Telescope de la NASA a encore frappé : pour la toute première fois, il est parvenu à capturer les aurores de Neptune.

Les astronomes suspectaient depuis longtemps que cette planète gazeuse située aux confins de notre système solaire était périodiquement parcourue par des aurores, ces majestueux phénomènes lumineux qui surviennent lorsque des particules chargées se retrouvent piégées dans le champ magnétique d’une planète. Quelques engins, à commencer par la vénérable sonde Voyager 2, avaient en effet observé quelques bribes d’indices qui pointaient dans cette direction.

Jusqu’à présent, aucun télescope spatial n’avait cependant réussi à les photographier directement. C’est désormais chose faite grâce à la nouvelle coqueluche des astronomes, qui a récemment braqué ses capteurs ultrasensibles sur la géante de glace.

Des aurores uniques en leur genre

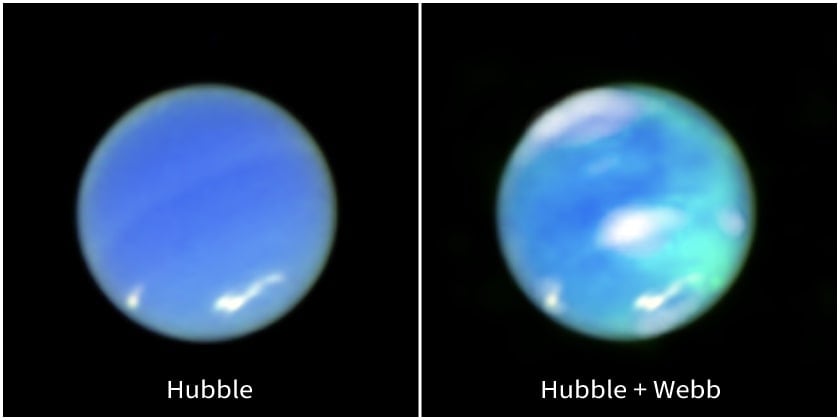

Grâce à ces clichés inédits, son équipe a eu la surprise de constater que les aurores de Neptune sont assez différentes de celles qui surviennent régulièrement sur Terre, mais aussi sur Jupiter ou Saturne.

Sur toutes ces planètes, ces lumières bariolées sont généralement confinées au niveau des pôles, à l’exception de certains cas rares qui surviennent après des éruptions solaires particulièrement intenses. Cette répartition est due à la géométrie de leurs champs magnétiques, qui sont relativement alignés avec leurs axes de rotation. Mais ce n’est pas le cas de Neptune. Son champ magnétique est en effet fortement incliné, ce qui a pour effet de rediriger de nombreuses particules chargées vers des régions plus équatoriales.

L’autre point intéressant, c’est que contrairement aux aurores terrestres, celles de Neptune ne sont pas perceptibles dans le domaine visible. Pour les visualiser, les auteurs de ces travaux se sont appuyés sur l’un des instruments les plus performants du Webb, le NIRSpec.

Il s’agit d’un spectrographe, un instrument qui analyse la lumière émise et absorbée par des objets pour en déterminer la composition chimique. Une fois braqué sur Neptune, il a rapidement révélé que son ionosphère (la couche électriquement chargée de la haute atmosphère où se déroulent les aurores) comportait une grande quantité de cations trihydrogène (ou H₃⁺). Une découverte tout sauf anodine, car on sait qu’ils jouent un rôle prépondérant dans les aurores des géantes gazeuses. Or, jusqu’à présent, aucun télescope spatial n’avait réussi à en trouver la moindre trace sur Neptune.

« Sur toutes les géantes gazeuses — Jupiter, Saturne et Uranus —, H₃⁺ a été un indicateur clair d’activité aurorale. Nous nous attendions à observer la même chose sur Neptune, alors que nous étudiions la planète au fil des ans avec les meilleures installations terrestres disponibles », raconte l’astronome Heidi. « Ce n’est qu’avec une machine comme Webb que nous avons enfin obtenu cette confirmation. »

Une chute drastique de la température

L’équipe a aussi utilisé le spectromètre pour effectuer un relevé de température de Neptune. Il s’agit de données précieuses et rares ; la dernière fois qu’un engin était parvenu à le faire, c’était en… 1989, avec le passage de Voyager 2. Et ces données contenaient une sacrée surprise : l’atmosphère de Neptune semble avoir énormément refroidi depuis cette époque !

« J’ai été stupéfait », explique l’astronome Henrik Melin dans un communiqué accompagnant les photos. « La haute atmosphère de Neptune s’est refroidie de plusieurs centaines de degrés. En fait, la température en 2023 était à peine plus de la moitié de celle de 1989 ! », précise-t-il.

Cette variation pourrait expliquer pourquoi les aurores de Neptune ont été aussi insaisissables jusqu’à présent. Mais surtout, elles suscitent une toute nouvelle question particulièrement épineuse : comment diable se fait-il que l’atmosphère de la planète ait pu refroidir à ce point dans un intervalle de temps qui, à l’échelle astronomique, est extrêmement court ?

Il est tout à fait possible que la réponse réside dans un nouveau phénomène encore inconnu à ce jour. Une perspective très enthousiasmante pour les astronomes, car il s’agit potentiellement d’une très belle opportunité de mieux comprendre la dynamique si particulière de la huitième planète du système solaire. Ils ont donc la ferme intention de mener une enquête en bonne et due forme sur l’origine de ce mécanisme — et pour ce faire, ils pourront à nouveau compter sur les performances révolutionnaires du Webb.

« [Le Webb] a enfin ouvert les portes de l’ionosphère de Neptune, la seule qui nous restait cachée parmi les planètes géantes », conclut Leigh Fletcher, co-auteur de l’article. « Alors que nous nous tournons vers l’avenir et rêvons de futures missions vers Uranus et Neptune, nous savons désormais à quel point il sera important de disposer d’instruments spécialisés dans l’infrarouge pour continuer à les étudier ».

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.