Des phénomènes à la violence inouïe surviennent régulièrement aux quatre coins du cosmos sans que nous en ayons conscience. À chaque minute qui passe, des étoiles explosent, des galaxies entrent en collision, des trous noirs fusionnent en dégageant une énergie absolument gigantesque — le tout à l’insu des humains qui vaquent tranquillement à leurs occupations sur Terre. Mais cela ne signifie pas que ces événements n’ont aucune incidence sur notre planète. Une étude vient en effet d’établir un lien fascinant entre deux explosions : celle d’une étoile… et celle de la biodiversité sur Terre.

Notre histoire commence il y a environ 2,5 millions d’années, à la fin de la vie d’un astre originaire d’un groupe d’étoiles à quelques centaines d’années-lumière de la Terre. Ce dernier est arrivé au bout des réserves qui lui permettaient d’alimenter sa fournaise thermonucléaire, et a donc été victime d’un effondrement gravitationnel qui a débouché sur une supernova.

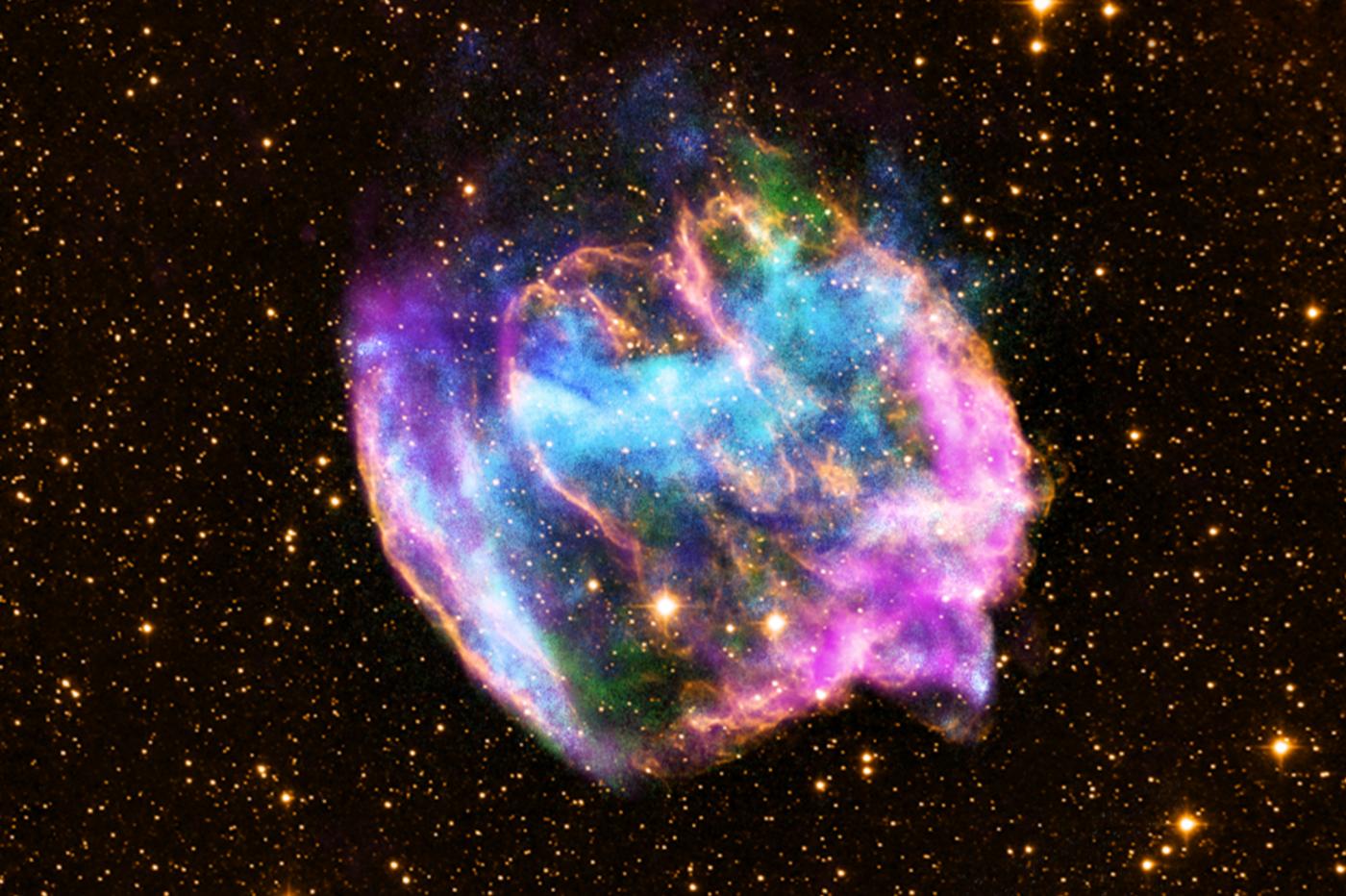

Ce terme désigne de gigantesques explosions qui font partie des phénomènes les plus énergétiques documentés par l’humanité. Pour reproduire l’énergie dégagée par une supernova typique, il faudrait faire exploser la bombe atomique larguée sur Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale un milliard de fois par seconde pendant une trentaine d’années !

Les vestiges d’un cataclysme cosmique

Il va sans dire que ces déluges d’énergie peuvent avoir un impact substantiel sur les autres corps célestes. Ces phénomènes sont si violents qu’ils altèrent significativement la structure du cosmos en elle-même. Par exemple, les astrophysiciens estiment que la Bulle locale — la zone relativement dépourvue d’étoiles où réside notre Voie lactée — a été creusée par une série de supernovas il y a plusieurs milliards d’années.

Forcément, la Terre ne fait pas exception. De nombreuses études ont déjà montré que les niveaux de radiation subis par notre planète peuvent augmenter drastiquement lorsqu’une supernova survient dans notre voisinage cosmique. Ces événements peuvent donc laisser des traces sous forme de minéraux radioactifs.

Une équipe de l’Université de Californie a donc tenté de retrouver la trace de la supernova mentionnée plus haut au niveau du plancher océanique, notamment en s’appuyant sur le fer-60. Il s’agit d’un isotope radioactif du célèbre métal qui ne se forme naturellement sur terre qu’en quantités infinitésimales. En revanche, des chercheurs en ont déjà identifié des réserves bien plus significatives dans des couches géologiques formées à des époques où des particules issues de supernovas ont frappé la Terre. En d’autres termes, il s’agit généralement d’un bon marqueur pour documenter l’histoire de ces explosions cataclysmiques.

Pendant leur enquête, les chercheurs américains ont notamment identifié une réserve de fer 60 dont l’âge a été estimé à environ 2,5 millions d’années. Ils en ont donc conclu qu’une supernova a eu lieu à une distance raisonnable de la Terre à cette époque.

En simulant le phénomène sur la base des concentrations en fer-60 mesurées, ils ont déterminé que la Terre avait subi un déluge de rayonnements cosmiques pendant près de 100 000 ans après l’explosion. Un détail tout sauf anodin. En effet, ce modèle colle parfaitement à un pic de radiations terrestre déjà bien documenté par les géologues, mais dont l’origine restait inconnue à ce jour.

Ils en donc déduit que ces mesures pouvaient directement être attribuées à la supernova en question, et ont publié une étude sur le sujet qui a été bien reçue par leurs confrères… et c’est là que l’histoire a pris un nouveau tournant assez fascinant.

De l’explosion d’une étoile à celle de la biodiversité

Peu après la publication, ils ont pris connaissance d’une autre étude sur les micro-organismes des lacs de la vallée du Grand Rift, en Afrique de l’Est. Certains de ces plans d’eau, et notamment le lac Tanganyika, ont en effet connu un pic de biodiversité absolument spectaculaire, pendant lequel des tas de nouvelles espèces de virus ont émergé dans un intervalle de temps relativement court.

À première vue, ces travaux ne semblaient pas présenter le moindre lien avec ceux de l’équipe californienne. Mais en regardant de plus près, les chercheurs ont observé une coïncidence chronologique troublante : il se trouve que le pic de biodiversité en question a été daté par les auteurs exactement pendant la période où la Terre était en train d’être douchée par les rayonnements cosmiques issus de notre supernova !

Si cette coïncidence a attiré l’attention des chercheurs, c’est parce que les radiations émises par les supernovas sont connues pour être ionisantes. Cela signifie qu’elles peuvent véhiculer suffisamment d’énergie pour rompre les liaisons de l’ADN, ouvrant ainsi la voie à des phases de mutation rapide qui peuvent conduire à l’apparition d’espèces génétiquement distinctes.

Or, les analyses des taux de fer-60 conduites par l’équipe américaine suggèrent que la supernova en question aurait pu être originaire de deux groupes d’étoiles différents : Scorpion-Centaure, ou Tucana-Horologium. Ces deux groupes sont respectivement situés à 460 et 230 années-lumière de la Terre — des distances très importantes à notre échelle, mais plutôt faibles à l’échelle astronomique. Et dans les deux cas, le pic de radioactivité subi par la Terre aurait été assez intense pour déclencher les mutations mentionnées plus haut.

En d’autres termes, il est probable que l’explosion de la diversité des virus dans le lac Tanganyika soit une conséquence directe de cet événement cosmique.

Une occasion de prendre du recul

Les auteurs insistent sur le fait qu’il n’y a pas assez de preuves pour établir une corrélation statistique parfaitement rigoureuse, et qu’il ne s’agit donc que d’une hypothèse dans ce cas précis. Mais il s’agit tout de même d’une illustration très éloquente de la manière dont les caprices du cosmos façonnent la vie sur notre bonne vieille planète bleue depuis des milliards d’années.

Tous ces phénomènes peuvent sembler abstraits, de notre point de vue de terriens avant tout concernés par leur vie quotidienne. Mais ce genre d’étude nous rappelle que d’une façon ou d’une autre, nous devons tous notre existence à ces phénomènes cataclysmiques qui se déroulent à des années-lumière de notre berceau — une belle leçon d’humilité qu’il convient de garder dans un coin de la tête.

Le texte de l’étude est disponible ici.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.