Une nouvelle famille de matériaux supraconducteurs à fort potentiel est en train de mettre la communauté scientifique en émoi grâce à ses propriétés formidables. Se dirige-t-on vers une petite révolution en science des matériaux… ou vers une nouvelle désillusion spectaculaire sur fond de trucage académique ?

Pour cerner les enjeux de cette affaire, il faut d’abord se repencher sur le phénomène qui en est à l’origine : la supraconductivité. Vous savez probablement qu’un courant électrique est un ensemble de charges positives et négatives en mouvement. Ces dernières sont notamment portées par les électrons, ces particules situées en périphérie des atomes qui composent la matière.

Lorsqu’on applique ce qu’on appelle un champ électrique à un matériau conducteur, ces charges se déplacent donc d’un pôle à l’autre du système. Mais tous les matériaux ne sont pas logés à la même enseigne. Ils disposent tous d’une certaine résistance électrique qui rend la circulation des charges plus difficile. Tous les matériaux sans exception, y compris les conducteurs les plus performants du monde, sont soumis à ce phénomène ; il n’existe à notre connaissance aucun conducteur parfait.

Et c’est bien dommage, car un matériau de ce type serait immensément utile à tous les niveaux de la société. Le fait de pouvoir acheminer 100 % des charges électriques d’un point A à un point B, sans aucune perte d’énergie sous forme de chaleur, ouvrirait immédiatement la voie à la création de composants si performants qu’ils pourraient révolutionner l’électronique dans sa globalité.

La chasse au supraconducteur parfait

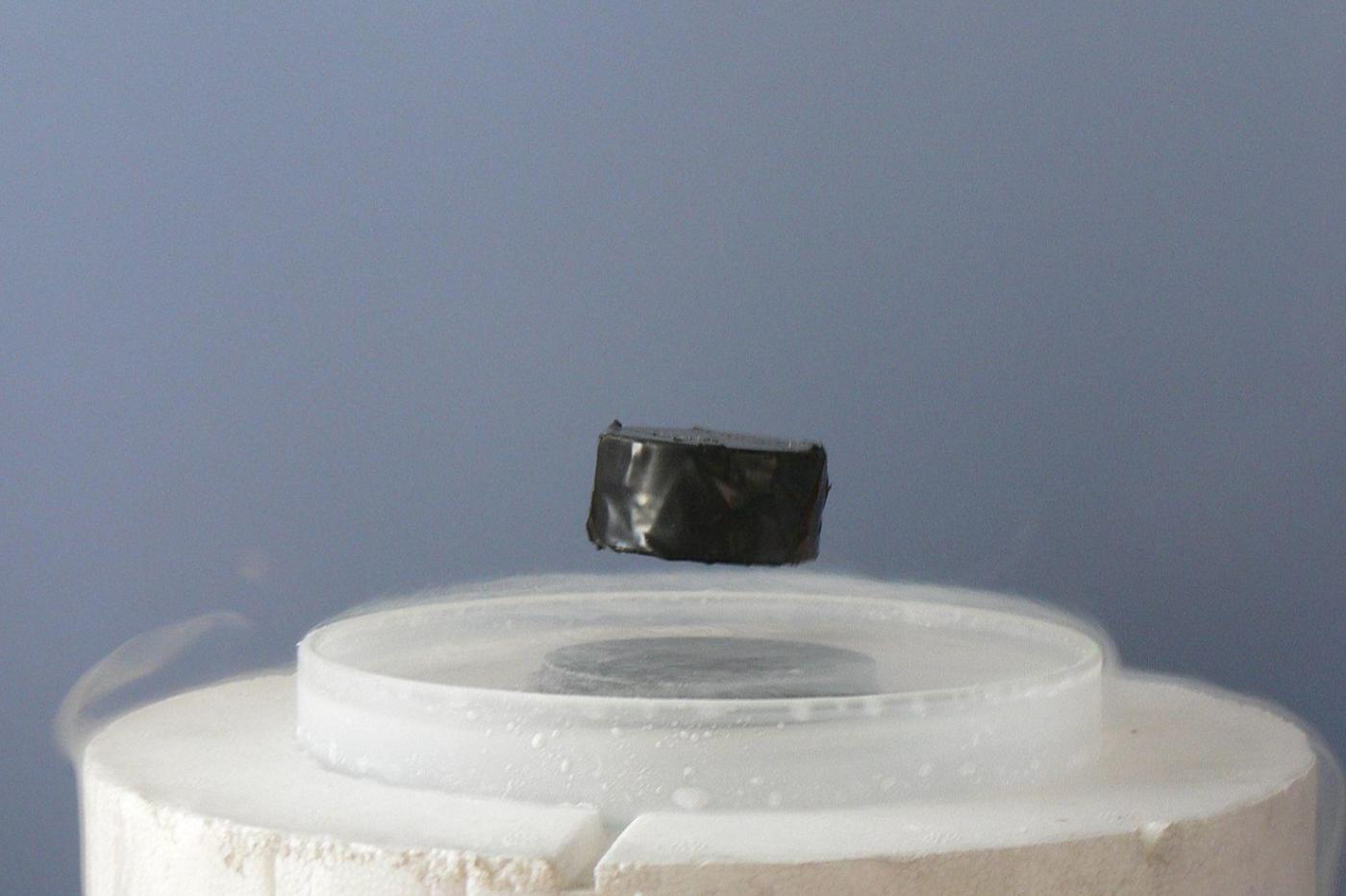

Cela n’empêche pas les spécialistes de chercher des conducteurs toujours plus efficaces. Une grande partie de la science des matériaux se focalise notamment sur un phénomène exceptionnellement prometteur dans ce contexte : la supraconductivité. En effet, certains matériaux sont susceptibles de déroger à cette règle universelle sur la conductivité. On les appelle supraconducteurs, et dans certaines conditions bien précises, ils peuvent perdre l’intégralité de leur résistance pour se transformer en véritables autoroutes à particules où les charges électriques peuvent se déplacer en toute liberté.

La découverte de ces matériaux par Heike Kamerlingh Onnes, au début du siècle dernier, a donné naissance à une toute nouvelle niche technologie au potentiel virtuellement infini. Aujourd’hui, les supraconducteurs jouent déjà un rôle déterminant dans plusieurs disciplines de pointe. On les retrouve par exemple dans le milieu médical ; les électroaimants très puissants qui équipent des appareils à IRM font appel à ces propriétés supraconductrices. Ils jouent aussi un rôle central en physique fondamentale et appliquée, notamment dans les travaux sur l’informatique quantique et la fusion nucléaire. Les immenses bobines qui emprisonnent le plasma dans les tokamaks comme celui d’ITER sont par exemple constituées de matériaux supraconducteurs.

Malheureusement, ces derniers sont encore loin de pouvoir exprimer tout leur potentiel dans des domaines plus grand public. Le problème, c’est que pour leur permettre à ces propriétés supraconductrices d’émerger, il faut soit les refroidir à des températures proches du zéro absolu, soit les soumettre à une pression absolument phénoménale. Or, mettre en place ces conditions extrêmes nécessite du matériel très cher et encombrant auquel seuls des laboratoires de pointe ont accès. Par conséquent, ce n’est pas demain la veille que nous pourrons exploiter ces propriétés exceptionnelles dans des appareils grand public comme des smartphones.

De très nombreux chercheurs se sont donc lancés à la poursuite d’un supraconducteur à température ambiante et à pression atmosphérique. La découverte d’un tel matériau serait absolument révolutionnaire à bien des égards, car cela ouvrirait la voie à des tas de nouvelles technologies à fort potentiel : trains maglev ultrarapides, capteurs à la précision invraisemblable, réseaux de distribution d’énergie sans perte, moteurs électriques incroyablement performants, ordinateurs quantiques enfin matures…

Vous l’aurez compris, découvrir un supraconducteur « ambiant » de ce type serait absolument monumental — et pas seulement au niveau purement scientifique. Vous avez sans doute remarqué que ces technologies partagent un point commun loin d’être anodin : leur potentiel commercial très important. Par conséquent, si un chercheur réussit un jour à dompter la supraconductivité ambiante, il ne deviendra pas seulement une véritable star académique : il a aussi de bonnes chances de devenir immensément riche.

Fausses promesses et scepticisme généralisé

À cause de cette combinaison de facteurs, la recherche sur la supraconductivité est un sujet particulièrement délicat. Chaque année, on voit émerger des annonces retentissantes de la part de chercheurs qui finissent par s’écrouler quelques semaines plus tard, après vérification par le reste de la communauté scientifique. Parfois, il s’agit simplement d’erreurs d’interprétation de la part de physiciens trop enthousiastes. Mais d’autres chercheurs peu scrupuleux ont aussi monté de véritables canulars scientifiques en falsifiant allègrement des preuves.

Deux cas d’école particulièrement éloquents ont émergé ces dernières années. Le premier, c’est le cas de Ranga Dias, un physicien qui a plusieurs fois annoncé la découverte d’un tel supraconducteur ambiant… avant d’être systématiquement débouté et de perdre toute sa légitimité.

Le deuxième, c’est celui du LK-99, un matériau présenté comme le « premier supraconducteur à température ambiante et à pression atmosphérique » en 2023. Après une course à la vérification mondiale de plusieurs mois, il s’est finalement avéré que les auteurs de l’étude avaient pris leurs désirs pour des réalités. Résultat : toutes les annonces sur la supraconductivité sont désormais accueillies avec énormément de scepticisme.

Une nouvelle famille de matériaux prometteurs

Et pourtant, il y a une famille de matériaux qui a réussi l’exploit d’émoustiller les chercheurs malgré ce scepticisme ambiant — tout sauf anodin dans le contexte actuel : dites bonjour aux composés nickelatés, des matériaux structurés autour d’atomes de nickel qui présentent des propriétés assez remarquables.

Des chercheurs chinois les ont explorées dans une étude publiée dans le prestigieux journal Nature. Dans leur papier, les auteurs expliquent que ces nickelatés présentent des propriétés supraconductrices à partir de 45 degrés Kelvin, soit -228 degrés Celsius.

À première vue, cela semble toujours ridiculement froid. Et dans l’absolu, ça l’est — mais dans le monde des supraconducteurs, c’est en fait assez exceptionnel. En règle générale, il faut s’approcher bien plus près du zéro absolu pour atteindre la franchir le seuil critique qui permet à la supraconductivité de s’exprimer.

Et ce n’est pas tout. Selon les chercheurs chinois, il est très probable que ce seuil de température puisse être rehaussé significativement en manipulant le matériau à l’échelle atomique. « Il y a un grand espoir que nous puissions augmenter la température critique et rendre [ces matériaux] plus utiles pour les applications concrètes », explique Danfeng Li, physicien à Hong-Kong et co-auteur de l’étude.

Pour couronner le tout, les chercheurs chinois ont obtenu ce résultat à pression ambiante, ce qui renforce encore le potentiel de ces matériaux.

Va-t-on donc bientôt voir émerger des appareils de pointe basés sur des composés nickelatés ? Cela reste à démontrer. Il existe déjà d’autres candidats qui semblent plus prometteurs à ce niveau, comme les cuprates et les pnictides — des supraconducteurs capables de fonctionner à une température encore plus élevée.

Mais le vrai enjeu est ailleurs. L’objectif prioritaire n’est pas forcément d’utiliser ces composés nickelatés en tant que tel ; ce qui est important, c’est qu’il s’agit d’un nouveau cobaye que les chercheurs pourront étudier pour comprendre les mécanismes mystérieux de la supraconductivité à température ambiante. Plus ils découvriront de tels candidats, mieux ils seront armés pour débloquer l’immense potentiel de ce phénomène — peut-être en synthétisant eux-mêmes un tout nouveau matériau compatible avec ces applications.

Vous l’aurez compris, cette étude ne va pas révolutionner le paysage technologique d’un jour à l’autre. Mais contrairement aux canulars sensationnalistes qui ont émergé ces dernières années, elle a le mérite d’être solide et bien documentée, et donc d’ouvrir la voie à des progrès substantiels à moyen et long terme. Il conviendra donc de garder un œil sur ce champ de recherche, en espérant qu’il nous conduira un jour au fameux « Graal de la physique » qui pourrait transformer notre civilisation.

Le texte de l’étude est disponible ici.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.