C’est une règle quasiment inamovible de la biologie animale : les mammifères ont besoin du génome d’un père et d’une mère pour être conçus, naître, et arriver à maturité. Ou du moins, c’est le cas dans la nature, car de nombreux chercheurs ne demandent qu’à contourner ces règles en laboratoire — et une équipe de biologistes vient de le faire d’une manière particulièrement spectaculaire. Pour la première fois, des chercheurs chinois ont permis à une souris bipaternelle, conçue à partir des génomes de deux mâles et aucune femelle, d’arriver à l’âge adulte.

Si les mammifères ne peuvent normalement pas être conçus par deux parents du même sexe, c’est à cause d’un ensemble de barrières génétiques et reproductives très difficiles à surmonter. La plus importante, c’est que certains gènes ne sont pas exprimés de la même manière s’ils proviennent d’un organisme mâle ou femelle. On dit qu’ils sont soumis à une empreinte parentale, et cette complémentarité joue un rôle crucial dans le développement. Si un individu hérite de deux copies du même gène provenant de parents du même sexe, ils peuvent être complètement inhibés ou, à l’inverse, surexprimés, conduisant à des anomalies souvent fatales.

Mais sur les dernières décennies, de grands progrès dans notre compréhension de ces mécanismes et l’émergence de nouvelles technologies ont permis de contourner ces limites. En 2004, l’équipe du chercheur japonais Tomohiro Kono a mis au point une procédure permettant de modifier la façon dont cette empreinte parentale s’exprime. Ils ont ainsi pu modifier une cellule-œuf de souris femelle pour qu’elle imite la contribution génétique d’un spermatozoïde, lui permettant ainsi de se combiner avec une autre cellule-œuf femelle pour produire un embryon viable.

Les souris bi-paternelles, un défi majeur

Suite à ce grand succès, de nombreux chercheurs ont tenté de faire de même avec deux individus mâles. Mais ils ont vite réalisé qu’il s’agissait d’un exercice nettement plus difficile. En effet, dans l’ADN femelle, tous les éléments génétiques indispensables à la production d’un embryon fonctionnel sont déjà présents — certains d’entre eux sont simplement inactifs à cause de cette empreinte parentale. Mais ce n’est pas le cas dans l’ADN mâle ; il manque certaines pièces cruciales de cette machinerie cellulaire.

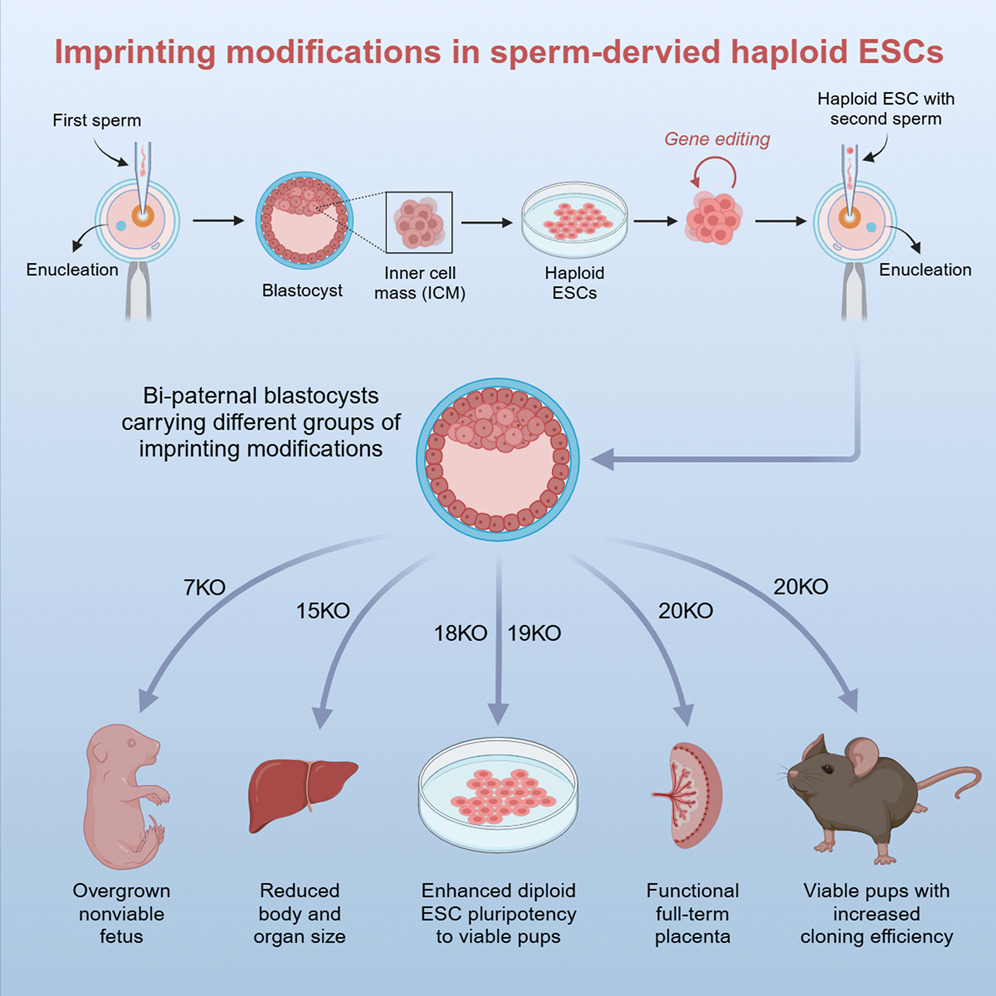

Des chercheurs chinois ont toutefois réussi à contourner ce problème en partant de cellules souches, qu’ils ont largement modifiées à l’aide de différentes techniques d’ingénierie génétique pour y intégrer les fonctionnalités manquantes. Au bout du processus, ils ont implanté le résultat chez une mère porteuse qui a accouché d’une portée de souris bipaternelles. Mais leur succès a malheureusement été de courte durée. Ces rongeurs présentaient tous des anomalies sévères du développement et n’ont pas survécu très longtemps.

Les chercheurs (également chinois) à l’origine de cette nouvelle étude ont passé des années à peaufiner cette technique, notamment en corrigeant l’expression d’une vingtaine de gènes qui n’étaient pas exprimés correctement dans les travaux de l’équipe chinoise. Et les résultats ont été assez spectaculaires. Certes, près de 90 % des embryons ainsi produits étaient non viables, et les survivants étaient tous stériles. Mais au bout du compte, presque la moitié de ces rescapés ont réussi à atteindre l’âge adulte — une première mondiale.

Des implications en biologie et en médecine

Ce qui rend cette étude importante, c’est que ce champ de recherche n’est pas simplement une manière de faire un pied de nez aux lois de la nature. C’est une manière de mieux comprendre les mécanismes qui conditionnent le développement des mammifères, avec des implications très profondes en biologie fondamentale.

« Des modifications supplémentaires des gènes d’empreinte pourraient potentiellement faciliter la génération de souris bipaternelles en bonne santé, capables de produire des gamètes viables et conduire à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies liées à l’empreinte », explique le co-auteur Zhi-Kun Li.

À plus long terme, ces progrès pourraient même contribuer à d’autres avancées dans le domaine de la médecine régénérative.

« Ces résultats fournissent des preuves solides que les anomalies d’empreinte constituent le principal obstacle à la reproduction unisexuée des mammifères », explique le co-auteur Guan-Zheng Luo. « Cette approche peut améliorer considérablement les résultats de développement des cellules souches embryonnaires et des animaux clonés, ouvrant ainsi une voie prometteuse pour le progrès de la médecine régénérative. »

Il sera donc très intéressant de voir quels nouveaux progrès vont émerger de ces travaux, et s’ils permettront un jour de concevoir de nouvelles stratégies thérapeutiques au service de la santé humaine.

Le texte de l’étude est disponible ici.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.